07 September 2010

Pola Pikir II: Logika Spiritual dan Logika Material

Pola Pikir I: Realitas Non Inderawi

Dalam beraktifitas sehari-hari tentu banyak hal menarik yang bisa kita amati dan amat sayang kalau hal itu dibiarkan berlalu begitu saja. Interaksi dengan warga di kampung, lingkungan kerja maupun keluarga tentunya merupakan tempat bagi kita untuk banyak mengambil pelajaran. Otak kita setiap hari menerima jutaan input dari lingkungan sekitar. Kita bisa memilah dan memilih dari jutaan input tersebut hal-hal yang berupa pelajaran dan hal-hal yang sangat menyenangkan dan menggairahkan bagi kehidupan.

Hal-hal yang berharga itu bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan pengalaman empirik sehari-hari yang kemudian dipoles dengan intuisi. Panca indera sebagai alat untuk mendapatkan pengalaman empirik atau menemukan realitas yang obyektif, sedangkan mata hati merupakan alat untuk meraih realitas yang terdapat di balik kenyataan empirik.

Banyak hal yang telah ditemukan oleh panca indera manusia, tetapi realitasnya manusia telah tertipu, karena manusia lupa bahwa terdapat realitas lain di balik setiap yang terlihat oleh mata. Tidak kita ketahui bukan berarti sesuatu itu tidak ada, demikian kata filosof postmodern.

Sebagaimana warna-warni yang berada di tengah malam yang gelap, hanyalah warna yang terkena pantulan cahaya terang yang tertangkap penglihatan. Akan tetapi, ketika mata tak mampu menembusnya, semua warna hanyalah hitam pekat. Oleh karena itulah, manusia tidak mampu berjalan dalam kehidupan dengan baik.

Dengan demikian, realitas mana yang dicari manusia? Hati nurani adalah alat untuk melihat setiap realitas lain di samping realitas yang inderawi. Karena pada umumnya banyak orang yang melihat, tetapi senyatanya tidak memperhatikan.

Di antara banyak realitas non inderawi dan sering diabaikan manusia adalah pola pikir seseorang. Kehidupan seseorang ditentukan oleh pola berpikirnya. Dr. Ibrahim Elfiky yang berjudul Quwwat al-Tafkīr (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Terapi Berpikir Positif dan diterbitkan oleh penerbit Zaman).

Pikiran dapat melahirkan mindset, memengaruhi intelektualitas, fisik, perasaan, sikap, hasil, citra diri, harga diri, rasa percaya diri, kondisi jiwa, kondisi kesehatan, menambah atau mengurangi energi dan melahirkan kebiasaan. Tujuan hidup, kebahagiaan, kesengsaraan, kehampaan atau kebermaknaan bahkan kesehatan jasmani akan dikendalikan oleh apa yang ada di dalam pikiran. Pola atau cara berpikir seseorang sedemikian penting kedudukannya dalam kehidupan seseorang.

01 August 2010

Indonesia: Demokrasi atau Kleptokrasi?

Sudah beberapa dasawarsa

Demokrasi itu mahal, hal ini dapat dilihat dari anggaran Pilkada setingkat kabupaten yang berjumlah sampai ratusan milyar. Jika kita kalkulasi jumlah biaya pilkada yang digelar di seluruh

Hukum ternyata dibuat oleh mereka yang punya kekuasaan, bukan oleh mereka yang punya kebenaran. Yang berbicara bukan lagi para pakar dengan teori-teorinya, tapi orang biasa –dengan kesalahan-kesalahannya, dengan nafsunya, dengan ketakutannya, dengan keinginan dan seleranya. Kita hidup bersama mereka atau bahkan kita diatur oleh mereka. Nilai-nilai berpolitik ditentukan oleh pasar dan jumlah suara yang terbesar. Yang ada hanya undang-undang, padahal kita tahu undang-undang lahir dari perundingan yang tak selamanya bersih. Pembentukan undang-undang selalu dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan banyak pihak yang kadang dipaksakan.

Demokrasi di

Demokrasi pada akhirnya merupakan perkembangan yang merusak karena telah memberikan kontribusi bagi pembentukan patologis dalam sebuah masyarakat. Membiarkan masyarakat awam menentukan putusan-putusan politik, menjadi mayoritas di dalam negara dan kebudayaan, yang diduga akan mewujudkan tirani mayoritas yang bebal atas pengembangan selera minoritas.

Kleptokrasi, itulah yang saya kira sesuai untuk menggambarkan

Jadi apakah kita membutuhkan demokrasi? Lee Kuan Yew mantan perdana menteri Singapura pernah mengatakan, untuk menjadi maju negara tidak membutuhkan demokrasi tapi membutuhkan kedisplinan. Itu sudah dibuktikan oleh Singapura. Tanpa demokrasi Singapura mampu menjadi negara yang maju dan berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dia bahkan lebih suka ditakuti rakyat daripada dicintai rakyat. Buat apa demokrasi kalau rakyat masih terus hidup dalam kemiskinan ataukah demokrasi diartikan sebagai kesempatan bagi siapapun untuk mengeruk uang rakyat? Atau sebagaimana kata Fareed Zakaria, seorang editor Newsweek Internasional yang berkantor di

20 July 2010

Khalwat

04 June 2010

Pencarian Makna melalui Persepsi

Makna

“

Makna, sebuah kata yang sering kita dengar. Tetapi mungkin kita tidak mendefinisikannya dengan jelas. Menurut Elaine B. Johnson, Ph. D., dibukunya yang sangat saya sukai. Contextual Teaching and Learning. Elaine memaknai kata “makna” dengan merujuk ke Webster’s New World Dictionary: sesuatu itu memiliki makna jika sesuatu itu penting dan berarti bagi diri pribadi seseorang. Makna, dalam upaya memahaminya, sesungguhnya merupakan salah satu masalah filsafat yang tertua dalam umur manusia. Menurut De Vito, makna tidak terletak pada kata-kata, melainkan pada diri manusia. Wittgenstein menegaskan, arti kata bergantung pada penggunaannya dalam kalimat sedangkan arti kalimat bergantung pada penggunaannya dalam bahasa. Artinya, makna suatu kata tidak bisa dilepaskan dari konteks historisnya di mana kata itu diucapkan.

Makna dalam Budaya

Kebudayaan, adalah perkembangan penalaran imajinatif manusia melihatnya sebagai bagian dari evolusi strategi manusia dalam memahami siapa dirinya, komunitasnya, dunianya dan realitasnya yang begitu kompleks.

Kata budaya terdiri dari dua suku kata yaitu budi dan daya. Budi adalah makna akal, pikiran, pengertian, paham, pendapat, perasaan. Sedangkan daya mengandung kompleksitas makna dari yang tersurat dalam budi, juga sebagai himpunan kemampuan dan segala usaha yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan.

Kebudayaan bukanlah “gambar” dan individu tinggal “mengamatinya”. Kebudayaan adalah aliran pertautan interaksi, kreasi, korelasi dan keterhubungan yang mengadopsi, membuang, mengkritisi, meredefinisi makna, demi menemukan makna baru yang lebih relevan.

Kebudayaan adalah

Memahami, memetakan, dan menarikan realitas pergumulan manusia dalam memberi bentuk dan makna atas realitas yang tak berbentuk (amorphous). Dengan kata lain, kita tak hanya menggumuli tataran refleksi filosofis, tetapi juga memahami kebudayaan melalui pergumulan dengan pelbagai bentuk pengalaman empiris.

Makna dalam Bahasa

Kemampuan utama khas manusia adalah bahasa, maka makna-makna hubungan komunikasi itu umumnya diartikulasikan dalam konseptualisasi diskursif, alias dalam wacana. Dalam dan melalui wacana inilah kita merumuskan diri, mengevaluasi diri, dan mengubah cara melihat, merasa dan memahami. Melalui wacana kita membentuk dan memahami identitas diri. Wacana adalah layar di mana kita diimajinasikan dan direpresentasikan (diinterpretasikan) bagi diri sendiri. Masalahnya adalah bahwa dalam kenyataannya pelbagai pihak lain juga, yang diwarnai pelbagai kepentingan: kepentingan politis, komersial, filosofis, religius, artistik, atau gender, kelas sosial, pendapatan, dan orientasi politis. Pelbagai kepentingan itu mengakibatkan representasi tentang kita tidak selalu autentik dan fair.

Bahasa sebagai suatu sistem simbol ternyata tidak bisa mengungkap seluruh realitas yang ada di dunia ini. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari konsensus atau mufakat kelompok atau konvensi sosial, dan tidak mempuyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus tersebut. Hal ini karena bahasa pada hakikatnya merupakan sistem simbol-simbol. Sedangkan tugas dari filsafat yang utama adalah mencari jawab atau makna dari seluruh simbol yang menampakkan diri di alam semesta ini. Bahasa juga adalah alat untuk membongkar seluruh rahasia simbol-simbol tersebut.

Kemampuan utama khas manusia adalah bahasa, maka makna-makna hubungan komunikasi itu umumnya diartikulasikan dalam konseptualisasi diskursif, alias dalam wacana. Dalam dan melalui wacana inilah kita merumuskan diri, mengevaluasi diri, dan mengubah cara melihat, merasa dan memahami. Melalui wacana kita membentuk dan memahami identitas diri. Wacana adalah layar di mana kita diimajinasikan dan direpresentasikan (diinterpretasikan) bagi diri sendiri. Masalahnya adalah bahwa dalam kenyataannya ada berbagai pihak lain yang ikut bermain, yang diwarnai berbagai kepentingan juga: kepentingan politis, komersial, filosofis, religius, artistic, atau gender, kelas social, pendapatan, dan orientasi politis. Berbagai kepentingan itu mengakibatkan representasi tentang kita tidak selalu autentik dan fair.

Dalam dunia filsafat, persoalan makna ini telah menjadi perhatian utama para tokoh filsafat dari aliran analisa atau yang lebih terkenal dengan sebutan aliran filsafat bahasa. Bagi Wittgenstein bahwa bahasa menggambarkan realitas dan makna yang terkandung di dalamnya tiada lain merupakan penggambaran suatu keadaan factual dalam dunia realitas melalui bahasa. Yang mengandung makna hanyalah hal-hal yang dapat diverifikasi secara empirik. Fakta ialah suatu Sachverhalt (bahasa Jerman), yaitu hubungan-hubungan yang dipunyai oleh objek-objek.

Bahasa meliputi tautology (seperti dalam matematika) atau fakta-fakta yang dapat dicek. Di dalam lingkungan bahasa yang bermakna, jadi di dalam lingkungan dunia ini, segala sesuatu seperti adanya. Nilai terletak di luar dunia dan tak pernah dapat diungkap oleh bahasa, karena bahasa tak dapat mengatasi lingkungan fakta (apa yang ada, das Sein), sedangkan nilai menyangkut apa yang seharusnya ada (das Solen). Karena itulah etika tak dapat dituturkan, alias dibahasakan.

Pikiran adalah kalimat (proposisi) yang bermakna. Proposisi itu merupakan suatu gambaran realitas, Sebuah proposisi harus dapat menunjukkan pengertian tertentu tentang realitas, sehingga seseorang yang dihadapkan pada proposisi seperti itu hanya perlu mengatakan “ya” atau “tidak” untuk menyetujui realitas yang dikandung oleh proposisi tersebut. Hanya proposisi yang memiliki makna. Proposisi-proposisi atau kalimat-kalimat yang logis memperlihatkan struktur dunia. Logika bukan suatu ajaran, melainkan cerminan dunia. Penyelidikan logis merupakan penyelidikan mengenai segala bentuk keajegan. Namun, ketidakbermaknaannya itu bukan pada dirinya, sebab metafisika tidak bermakna atas nama bahasa logika.

Makna dalam Filsafat

Fungsi filsafat adalah menunjukkan makna sesuatu yang tidak dapat dikatakan (atau dipikirkan) dengan menghadirkan secara jelas sesuatu yang dapat dikatakan. Hanya sebatas itu, Merleau Ponty, seorang filosof postmodern mengatakan, Makna realitas tentang dunia itu berliku-liku dan mempunyai banyak dimensi. Menurut Merleau Ponty, pengetahuan manusia selalu fragmenter dan tempat-tempat terang dipisahkan dari tempat-tempat gelap. Jika filsafat memfokuskan pada satu dimensi dari banyak dimensi tentang realitas, maka yang lainnya berada dalam kegelapan. Karena itu, Merleau Ponty merasa curiga terhadap filosof yang berbicara dengan terang dan jelas. Jalan filsafat itu selalu penuh dengan risiko.

Makna dalam Filsafat Modernisme

Modernisme membawa erosi makna, konflik yang tak berkesudahan tentang nilai-nilai politis, dan ancaman tembok besi birokrasi. Rasionalitas yang dikembangkan modernisme, memang membuat dunia tertib dan dapat diandalkan, tetapi ia tak dapat membuat dunia menjadi bermakna. Robert Marcus (1898-1979) berpandangan bahwa masyarakat industri modern adalah masyarakat yang tidak sehat. Karena masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang berdimensi satu (one dimensional man).

Pada masyarakat semacam ini, segala segi kehidupannya diarahkan pada satu tujuan, yaitu keberlangsungan dan peningkatan sistem yang telah ada yang tidak lain adalah sistem kapitalisme. Masyarakat tersebut juga bersifat represif dan totaliter, karena pengarahan pada satu tujuan itu berarti menyingkirkan dan menindas dimensi-dimensi yang lain yang tidak menyetujui atau tidak sesuai dengan sistem tersebut.

Hal itu bisa dilaksanakan dengan lancar dan efektif karena teknologi modern, yang berkat kemampuannya untuk menciptakan kemakmuran bagi manusia dan pengaturan masyarakat yang nampak serba rasional, dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan hidup yang pada tahap-tahap masyarakat sebelumnya menimbulkan protes dan konflik sosial. Manusia yang tinggal dalam masyarakat tersebut dibuat pasif dan representatif, tidak lagi menghendaki adanya suatu perubahan. Semua ini, kata Marcus, merupakan akibat dari krisis ilmu pengetahuan modern.

Makna dalam Filsafat Postmodernisme

Ernest Gellner, ia berpendapat bahwa gagasan utama posmodernisme terletak pada suatu keyakinan yang menyatakan bahwa semua yang ada adalah sebuah teks; bahwa bahan pokok semua teks; masyarakat dan hampir apapun adalah makna-makna yang perlu diurai atau didekonstruksi, dan bahwa pandangan mengenai realitas yang objektif harus dicurigai. Kebenaran bagi postmodernisme adalah sukar dipahami, multi bentuk, batiniah, dan subjektif.

Ini artinya, bahwa untuk menemukan postmodernisme, kata Akbar S. Ahmed, maka harus dicari kekayaan makna, bukan kejelasan makna, juga dihindari memilih antara hitam dan putih, memilih ini atau itu, dan terimalah keduanya. Selanjutnya buatlah tingkatan makna dan kombinasi fokus yang banyak dan berusaha menemukan sendiri dengan pengetahuan sendiri. Di mana tidak ada yang sakral, setiap keyakinan bisa direvisi.

Jacques Derrida, mengajukan logosentrisme, yaitu kehendak untuk sebuah pusat. Secara harfiah logosentrisme artinya keterpusatan pada logos (kata). Tradisi logosentris yang dimaksud Derrida adalah suatu tradisi pemikiran yang didasarkan pada anggapan tertentu mengenai “ada” . Logosentrisme berdasarkan anggapan bahwa “ada” adalah sama dengan kehadiran dan yang benar adalah yang riil atau yang hadir. Semua yang ada di dunia ini “ada” karena dihadirkan oleh “logos” (kata). Makna selalu tertenun dalam teks. Dengan kata lain, manusia tidak dapat berpikir atau menulis apa pun tanpa merujuk pada tradisi pemikiran tertentu yang mengendap dan dilestarikan dalam sekian banyak teks yang saling berkaitan.

Adapun sisi positif dan menyegarkan dari gerakan ini, yang oleh Barthes disebut sebagai “jouissance” adalah pandangannya mengenai perlunya toleransi, pentingnya pluralisme, kebebasan meneliti, perlunya memahami orang lain, kesalehan, kasih sayang, memberikan perhatian pada orang tua dan orang yang tak beruntung, serta mengetahui dan memahami satu sama lain. Gerakan ini hanyalah merupakan fase historis sejarah manusia yang menawarkan kemungkinan yang belum ada sebelumnya. Postmodernisme sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah suatu gerakan yang memayungi berbagai aliran pemikiran yang mencoba menggugat dan mengkritisi kemapanan dan sekaligus keangkuhan yang ditampilkan modernisme.

Perluasan dan Pengembangan Persepsi untuk Mencari Makna

Persepsi dibentuk oleh kehidupan, pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang melahirkan sikap. Persepsi memiliki kekuatan luar biasa hingga menentukan perjalanan hidup manusia, baik dalam urusan rumah tangga, usaha, sosial, kesehatan dan spiritual. Jika Anda berpikir negatif terhadap pekerjaan dan pasangan Anda maka akal akan mengesampingkan sisi lain dari pasangan dan pekerjaan Anda.

Socrates mengatakan, kita tidak melihat segala sesuatu apa adanya, tetapi kita melihatnya sesuai dengan persepsi kita. Tetapi ketika akal manusia tidak terlatih berpersepsi dengan benar, maka ia tidak dapat membedakan antara sesuatu yang mengancam kehidupan dan sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya. Segala sesuatu ada dalam persepsi. Jika saya tidak mengetahui saat ini, bukan berarti sesuatu itu tidak ada secara faktual, tapi ia tidak ada dalam persepsi saya saja.

Pada dasarnya kenyataan adalah persepsi yang telah diprogram oleh manusia. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kenyataan hidup yang mereka jalani. Bahkan perbedaan itu terjadi antara satu suku dan suku yang lain, dan antara pemeluk satu agama dan pemeluk agama yang lain. Pemahaman Anda tentang sesuatu belum tentu sama dengan pemahaman orang lain. Dalam tataran intern sendiripun persepsi orang terhadap kebudayaan yang sama bisa beragam dan berubah.

Persepsi dan Krisis Eksistensial Manusia

Kehidupan manusia didominasi dengan sederet kisah tragis. Manusia terkondisi dengan persepsi untuk selalu mengejar kesenangan dan kebahagiaan yang semu, serba instant dan dangkal. Manusia terinfeksi penyakit nostalgia masa silam, sambil gamang menghadapi masa sekarang, dan gelisah akan masa depan. Selain itu, ia terus menerus hidup dalam aura panas persaingan produktifitas, prestasi, kepentingan politis dan ekonomi, yang memicu manusia mengambil jalan pintas, yang kerap brutal, illegal, immoral, dan berakibat fatal. Gempuran informasi yang mempesona serta tawaran pasar yang menjanjikan transformasi progresif kualitas hidup seringkali hanyalah ilusi dan simulasi. Karenanya manusia berhadapan dengan ambiguitas, dan ia sendiri akhirnya menjadi suatu yang ambigu. Itu sebabnya peradaban manusia pun rentan terjerembab ke dalam krisis eksistensial.

Krisis eksistensial peradaban muncul dalam simtom hilangnya nilai-nilai luhur dan mendasar dalam hidupnya. Manusia tak lagi mempunyai prioritas hidup; tak lagi mempunyai kriteria nilai serta tujuan; tak mempunyai harapan; dan tak berani mencari makna terdalam. Fenomena di atas antara lain disebabkan oleh “pendewaan” terhadap kerja. Dunia manusia menjadi begitu riuh, bising dan glamour dengan urusan bisnis dan kerja sehingga manusia pun terbelenggu secara eksistensial.

Sebagai sandera, individu digempur oleh kedangkalan epistemik, karikatur para elite politik berupa kebobrokan moral, gempuran media massa yang depthless, karnavalisasi praktik keagamaan, simulasi dan hipnotis televisi berupa peternakan artis, tontonan takhayul, infotainment kriminal, hiburan dangkal berupa gosip selebritis dan hiruk pikuk membunuh makna. Oleh karena itu individu terpojok ke kamar frigiditas empati dan terpasung oleh daya konsumen teatrikal.

Bahkan Josef Pieper seorang filosof dari Jerman, memakai mitos Sisifus, yaitu mitos yang mengilustrasikan realitas pergulatan eksistensial manusia dengan absurditas (Albert Camus), dengan kesia-siaan, sebagai analogi bahwa kerja merupakan rantai abadi yang mengikat manusia, tanpa manusia itu sendiri menkmati buah makna dari pekerjaannya.

Persepsi melawan Absurditas (nir Makna)

Pemahaman atau persepsi kita (disadari atau tidak, dikehendaki atau tidak) tidak lepas dari bentukan tradisi, sejarah, gambaran tentang identitas, pelbagai asumsi dan kepentingan tersembunyi serta tujuan tertentu.

Mencari esensi persepsi berarti menyatakan berarti menyatakan bahwa persepsi tidak diandaikan benar saja, tetapi merupakan jalan masuk kepada kebenaran. Berpersepsi atau mengamati sama dengan percaya pada dunia. Maksudnya, dunia adalah apa yang kita persepsi. Dunia, dalam pandangan Merleau Ponty, bukanlah dunia yang kita pikirkan, melainkan yang kita hayati. Kita senantiasa terbuka terhadap dunia, dan tidak dapat disangkal, kita berkomunikasi dengan dunia, tapi kita tidak memilikinya. Karena itu, dunia tidak dapat dikuasai sepenuhnya.

Peran Kesendirian dalam Pencarian Makna melalui Persepsi

Bahwa tak gampang memilah antara kenyataan dengan ilusi, kebenaran melebur dengan kenistaan, tirani menyatu dengan demokrasi, dan seterusnya. Waktu senggang adalah

Menurut Heidegger bahwa subjek membiarkan realitas

Individu mesti menyimak sekaligus bermain dengan tindakan, terhadap realitas yang biasanya merupakan riwayat kebencian, penderitaan, propaganda, tindakan licik, dan intrik politik yang keji dan serakah. Kesendirian yang mesti diisi dengan intuisi, imajinasi, emosi yang berbobot, kesunyian yang sarat makna dapat mengurai hal itu.

Pencarian Makna dalam Tradisi Islam

Kebenaran yang diakui dalam tradisi Islam merupakan kebenaran eksternal yang tidak mampu dipersepsi dengan posisi kita sebagai manusia. Maka dari itu tradisi berpikir dalam Islam adalah tradisi berpikir yang berpusat pada teks (logosentrisme), yaitu pengakuan teks al-Quran sebagai sumber kebenaran. Walaupun mempunyai satu kitab suci yang merupakan satu-satunya sumber kebenaran ternyata banyak perbedaan di kalangan umat Islam dalam rangka mencari makna tentang kebenaran itu.

Berkenaan dengan hal ini, Abid al-Jabiri mengklasifikasikannya menjadi tiga kelompok, yang masing-masing mengklaim metodenya sebagai yang paling benar dalam mencari makna kebenaran.

Kelompok pertama adalah kelompok yang berpola pikir model al-Bayani, menggunakan pola berpikir deduktif interpretatif. Didominasi oleh para ulama fiqih, ahli nahwu dan ahli kalam (teologi). Kelompok kedua menggunakan model al-Irfani, yaitu kelompok yang menggunakan asumsi bahwa yang ada (al-wujud) tidak hanya ada di alam manusia, terdapat yang ada (al-wujud) di luar tatanan rasional empirik. Untuk yang disebut terakhir ini hanya bisa ditempuh dengan epistemologi iman melalui latihan spiritual (riyadah). Kalangan ini merupakan representasi dari para ulama tasawuf. Kelompok terakhir adalah kelompok dengan model berpikir al-Burhani atau induktif empiris. Mereka adalah para filosof Muslim.

Nah, kalau kita ikuti paparan di atas ternyata ternyata untuk mencari hidup yang bermakna atau mencari kebenaran dalam hidup ternyata tidak sederhana. Dibutuhkan banyak cucuran keringat atau mungkin juga cucuran darah demi makna, sebagaimana yang bisa kita baca dalam literatur sejarah manusia. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena walaupun singkat hidup adalah proses pencarian makna. Wallahu a’lam.

Kebebasan dan Kesadaran untuk “Hidup”

15 February 2010

28 January 2010

Filsafat Hukum vis a vis Filsafat Hukum Islam

Avant-propos

Tulisan ini bermula dari seringnya saya diberi tugas oleh Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) JEMBER untuk mengajar Filsafat Hukum. Sebenarnya vak wajib saya adalah Filsafat Hukum Islam, mungkin pihak yang berwenang di jurusan Syari’ah memandang ada kemiripan antara vak wajib saya dengan filsafat hukum, yaitu sama-sama ada kata “filsafat hukum”nya. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam lagi, kedua matakuliah tersebut dari sisi epistemologisnya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Jadi yang lebih cocok untuk mengajar matakuliah tersebut sebetulnya adalah dosen yang berlatarbelakang ilmu hukum umum. Tapi tidak apalah, hal tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan pengembaraan intelektual dalam bidang yang berada di luar vak wajib saya. Dan ternyata pekerjaan itu memang sangat mengasyikkan. Untuk lebih jelasnya, inilah hasil pengembaraan saya.

Filsafat Hukum: Pola Berpikir Dari Bawah ke Atas (Induktif)

Dalam menalar, Filsafat Hukum Beranjak untuk mempertontonkan tradisi berpikir dan bermetode yang berwatak “spekulatif-reflektif”, terhadap objek dalam kajian-kajiannya. Filsafat hukum tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan sejumlah argumentasi-argumentasi yuridis rasional yang dapat saja dipatahkan oleh paket argumentasi lainnya, dan jika tiba saatnya untuk itu, ia tidak lagi menerima pandangan yuridikal sebagai semata-mata yang mutlak benar, yang semata-mata didasarkan pada otoritas yang dimiliki orang-orang tertentu yang merumuskannya.

Tiap kepastian atau pun kemutlakan yang diperagakan dalam filsafat hukum secara substansial harus dinyatakan dan dibuktikan dalam cara-cara yang rasional. Filsafat hukum hanya akan menjadi semata-mata “dogmatis” (mengekspresikan pandangan-pandangan yang rigid atau kaku) dengan sendirinya, ketika ia tidak lagi terbuka terhadap argumentasi baru dan secara ngotot berpegangan pada pemahaman yang hanya diperoleh sekali saja. Dengan begitu, secara praktikal filsafat hukum justru akan mengimplikasikan kekakuan (ketiadaan toleransi).

Hal itu akan mengganggu keterbukaan sebagai hal yang justru esensial dalam sejumlah situs komunikasi kemasyarakatan. Lebih jauh, filsafat hukum akan terdorong menjadi kegiatan yang tidak rasional, yang berarti bahwa faktor emosi akan mendominasi tanpa kendali atau secara tidak proporsional. Seringkali pemahaman dogmatis secara praktis sering berfungsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Jika argumentasi rasional yang terbuka tidak lagi berperan sebagai batu ujian terakhir bagi filsafat hukum, maka suatu diskusi kefilsafatan yang sesungguhnya akan sangat membahayakan.

Oleh karena itulah berdasarkan hakikatnya, filsafat hukum akan selalu mengedepankan keterbukaan dan toleransi, sehingga dapat dikatakan filsafat hukum bukanlah pemahaman agama terhadap hukum atau dogma-dogma agama terhadap hukum, yang cenderung tertutup terhadap falsifikasi. Filsafat hukum justru berangkat dari keragu-raguan (ketidakpastian) yang darinya muncul berbagai produk hukum hukum yang dibuat manusia. Dalam hal ini, filsafat hukum akan mempertanyakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hukum yang dibuat manusia, sambil mencurahkan justifikasi dan falsifikasi di atasnya.

Filsafat hukum lebih terarah untuk pengevaluasian atau pengkritisian sensasi-sensasi tertentu dari hukum yang dikomposisikan manusia, sehingga berdasarkan hal itu dapat disimpulkan hukum yang mana sebagai hukum yang baik dan benar, atau hukum mana yang adil.

Pada filsafat hukum, kebenaran masih harus ditemukan dan masih menuntut untuk secara berkesinambungan dikritisi, bila perlu diperbaharui (dengan mendasarkan diri pada perkembangan) atau dianulir dengan dalil yang datang kemudian, ini lantaran, bahwa problem-problem hukum yang diperhadapkan pada masyarakat manusia berbeda menurut waktu dan tempat. Itu berarti bahwa motivasi untuk berfilsafat di bidang hukum selalu berubah-ubah. Sudut motif, perspektif, waktu, warna dan

Filsafat Hukum Islam: Pola Berpikir Dari Atas ke Bawah (Deduktif)

Studi atas doktrin-doktrin keagamaan, cenderung bertitik tolak dari sesuatu yang pasti atau kepastian yang berwatak langsung. Kebenaran dogmatis akan diterima begitu saja, tanpa harus diargumentasikan dengan cara-cara yang rasional dan logis. Umumnya, orang menerima dengan begitu saja, tanpa harus mempermasalahkan, hal baik-buruknya, benar-salahnya atau rasional-tidaknya. Sekalipun demikian, dalam konteks ini dapat saja diajukan sejumlah argumen yang memenuhi kriteria rasional dari seorang ulama yang memiliki otoritas, artinya orang akan menerima begitu saja karena otoritas tersebut. Studi atas agama hadir sebagai suatu putusan spesifik yang dapat diberikan landasan rasional, namun keyakinan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dibanding yang diperagakan dalam filsafat hukum, yang cenderung bergerak dengan cara-cara yang spekulatif dan reflektif.

Dalam wilayah filsafat hukum Islam, kebenaran sudah ada dan bersifat mutlak, di sini kita hanya memerlukan dalil-dalil yang menjustifikasi, tidak boleh dikritisi apalagi dianulir oleh dalil baru, karena hal ini merupakan sesuatu yang dinyatakan atau bersumber dari Dzat Yang Tidak Terbatas, Yang Melampaui segala sesuatu dan menciptakan semesta beserta segenap isinya. Jadi boleh dibilang tidak akan ada yang namanya Filsafat Hukum Islam dari perspektif manusia (makhluk), kita hanya akan mengenal “Ilmu Hukum Islam” atau “Dogmatika Hukum Islam”. Subjek-material dari Dogmatika Hukum Islam ini adalah teks-teks otoritatif yang diwahyukan Tuhan dalam kitab suci al-Quran, yang mengatur tentang bagaimana manusia sebagai makhluk Allah SWT seharusnya berperilaku. Disiplin ilmiah ini bertitik tolak untuk ruang penginterpretasian atas teks-teks itu.

Sebenarnya filsafat hukum Islam merupakan istilah baru. Menurut para pakar, genealogisnya bisa ditelusuri dalam literatur klasik mulai al-Mustasfa nya al-Ghazali sampai al-Muwafaqat nya al-Syatibi. Dalam karya para ulama tersebut filsafat hukum Islam diistilahkan dengan Maqasid al-Shari’ah.

Pembahasan tentang maqasid al-shari’ah ini ditujukan untuk mencari maksud Allah dari hukum syari’ah yang diturunkan melalui ayat-ayat hukum maupun hadits-hadits hukum. Dengan asumsi bahwa tujuan Allah menurunkan syari’ahnya adalah kemaslahatan (kebaikan/kedamaian) bagi manusia, bukan sebaliknya. Karena bisa jadi syari’ah yang berada pada ruang waktu yang salah tidak akan mendatangkan maslahah, bahkan sebaliknya mendatangkan mudharat (kerugian/bahaya). Untuk itu filsafat hukum Islam atau maqasid al-shari’ah di sini bertujuan untuk menempatkan syari’ah atau hukum Islam pada ruang dan waktu yang tepat.

Komentar

Kesamaan antara filsafat hukum dengan filsafat hukum Islam adalah accept a law as true law (menerima hukum sebagai hukum yang benar). Hanya saja filsafat hukum akan lebih terarah untuk pengevaluasian atau pengkritisan sensasi-sensasi tertentu dari hukum yang dikomposisikan manusia, sehingga berdasarkan kenyataan itu dapat disimpulkan hukum mana yang berlaku sebagai hukum yang baik dan benar, atau mana hukum yang adil.

Sementara dalam filsafat hokum Islam, hukum yang benar dan adil itu tidak perlu dicari, sebab ia sudah ada, di sini orang hanya perlu memahami dan menginterpretasikannya dengan cara-cara yang relevan dan akseptabel (bisa diterima).

14 January 2010

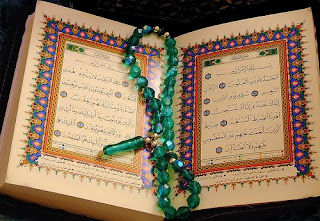

Pembacaan al-Quran

Kebahagiaan dalam “Membaca” al-Quran

Bagi umat Islam, al-Quran adalah inti sari dari semua pengetahuan. Pengetahuan ini terkandung di dalam al-Quran dalam bentuk benih dan prinsip. Al-Quran memuat prinsip dari segala pengetahuan, termasuk kosmologi dan pengetahuan tentang alam semesta. Al-Quran bukan hanya sumber pengetahuan metafisis dan religius, melainkan juga sumber segala pengetahuan. Al-Quran adalah pedoman dan sekaligus kerangka segala kegiatan intelektual Islam.

Al-Quran diturunkan bagi petani sederhana di pelosok dusun maupun ahli metafisika di universitas yang berdiri megah di tengah megapolitan. Al-Quran mengandung berbagai tingkat pengertian dan berlapis makna bagi semua jenis pembacanya. Karena itu, orang harus mempersiapkan diri agar dapat memahami arti al-Quran. Mempersiapkan diri dalam pengertian seseorang harus mempunyai perangkat lunak (pengetahuan yang luas) yang dibutuhkan untuk memahami informasi-informasi yang disampaikan al-Quran.

Ketika al-Quran membahas tentang waktu (wa al-‘asr), sebelum membacanya, ada baiknya kita juga sudah punya bekal yang cukup mengenai konsep waktu. Bisa dari sudut pandang filsafat, budaya, sastra atau yang lainnya. Ketika membahas tentang keberadaan Allah (huwa al-awwalu wa al-akhiru) kita akan lebih punya wacana yang menarik jika sudah membaca kajian filsafat tentang asal muasal segala sesuatu atau membaca kajian tasawuf tentang Dzat Allah. Demikian juga ketika mencermati tema-tema lain dalam al-Quran seperti relatifitas, ekonomi, pendidikan, wanita, tanaman, logam, ombak, simetri, hujan, kabut, kaca, dan sebagainya.

Bagi orang yang suka berpikir, memahami al-Quran merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, karena kata-katanya penuh makna dan bernas. Ketika hati sedang gundah gulana bukalah al-Quran secara acak dan temukan poin-poin tertentu kemudin lihat konteks turun dan hadits-hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan ayat-ayat itu maka kita dapat merasakan kesenangan tersebut dan sejenak melupakan kerepotan-kerepotan hidup yang sering tidak memberi kesempatan bagi jiwa kita untuk istirahat. Banyak tema-tema yang menarik dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengarungi kehidupan.

Keasyikan, itulah yang saya rasakan ketika “membaca” al-Quran. Maka dari itu, kemanapun pergi di tas saya selalu ada kitab tafsir kecil Sofwah al-Bayan li Ma’ani al-Quran al-Karim yang di dalamnya berisi tafsir, hadits-hadits yang berkaitan dengan ayat sekaligus asbab al-nuzulnya. Tak lupa juga terjemah al-Quran Al-‘Alim Edisi Ilmu Pengetahuan.

Untuk sampai dalam kondisi seperti itu, pertama kali saya berusaha membebaskan al-Quran dari berbagai kesan yang profan seperti identiknya al-Quran dengan tradisi tertentu, budaya tertentu atau klaim otoritas golongan tertentu, seolah al-Quran adalah milik saya sendiri. Karena kalau kita mengidentikkan al-Quran dengan kesan tertentu maka jarak kita dengan al-Quran akan terasa jauh, kita tidak merasa ikut memiliki. Seterusnya, interaksi kita dengan al-Quran hanya sebatas ritualitas semata.

Kesulitan dalam “Membaca” al-Quran

Membaca, atau lebih dalamnya lagi mengkaji al-Quran pada dasarnya tidak serta merta bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak otomatis seseorang yang membeli al-Quran di toko buku bisa segera membacanya di rumah dan mengambil pelajaran darinya. Karena banyak yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang ingin “membaca” al-Quran. Menurut Jalaluddin al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan ada 80 kategori ilmu pendukung apabila seseorang ingin “membaca” al-Quran. Di mana masing-masing kategori tersebut untuk mempelajarinya dibutuhkan pengamatan-pengamatan yang mendalam.

Selain itu seorang pembaca juga dihadapkan dengan berbagai macam model dan system penafsiran dari berbagai aliran keagamaan yang berkembang di dunia Islam, sebagaimana bisa dibaca dalam kitab Madzahib al-Tafsir al-Islami karangan Ignas Goldziher. Belum lagi bila dihadapkan dengan karya kontemporer tentang kajian al-Quran semisal tulisan Mohammed Arkoun dengan “Berbagai Pembacaan Al-Quran” nya, Fazlur Rahman dengan “Double Movement” nya, Nasr Hamid Abu Zaid dengan “Tekstualitas Al-Quran” nya, Muhammad Shahrur dengan “Hermeneutika Al-Quran Kontemporer” nya serta masih banyak lagi yang lainnya.

Keluasan isi al-Quran, kadang juga dibatasi oleh kajian secara parsial. Umat Islam disibukkan oleh satu tema al-Quran sedangkan tema-tema yang lain cenderung terlupakan. Contohnya, hampir semua energi ulama dan umat Islam dipergunakan untuk mengkaji ayat-ayat hukum yang jumlahnya seperlima. Sebaliknya, ayat-ayat kauniyah meskipun berjumlah sangat banyak, terabaikan. Sains sebagai perwujudan normative dari ayat-ayat kauniyah seolah-olah tidak terkait dan tidak mengantar orang Islam ke surga atau neraka sehingga tidak dibahas, baik di wilayah keilmuan maupun pengajian-pengajian.

Atau mungkin tentang pelestarian alam. Al-Quran sangat menganjurkan pemeluknya untuk menjaga dan melestarikan alam. Menurut al-Quran, alam dan segala isinya diciptakan Tuhan agar dipergunakan manusia secara bertanggung jawab. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga keseimbangan alam. Semua makhluk ciptaann Tuhan termasuk hewan, tumbuhan dan benda-benda mati berdzikir, memuja-muji Allah, Tuhan Semesta Alam. Tetapi faktanya umat Islam kurang greget (bersemangat) dalam usaha melestarikan alam.

Di sisi lain, banyak kalangan yang membenci al-Quran tidak memahami kondisi ini. Mereka hanya membaca terjemahan al-Quran dan menemukan ayat-ayat yang dianggap saling berlawanan atau mungkin bertentangan dengan akal sehat. Padahal persoalannya tidaklah sesederhana itu. Dengan berbekal pembacaan seperti itu mereka menambah rumitnya permasalahan dengan mengaburkan pemahaman umat Islam awam dengan menunjukkan bahwa di dalam al-Quran banyak sekali terdapat kekeliruan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Sebagaimana yang sekarang marak dalam situs-situs jahat mereka.

Bagi orang awam tentu saja kondisi-kondisi di atas sangat menyulitkan untuk membuka akses mereka terhadap al-Quran. Bagi mereka membaca al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwidnya saja sudah membutuhkan usaha yang ekstra keras. Berbagai metode sudah diciptakan hanya untuk bisa membacanya dengan benar.

Dari sini bisa diambil pengertian bahwa bagi umat Islam yang masih awam, pemahaman terhadap al-Quran sangat tergantung kepada pengajaran ulama. Jika tidak karena inisiatif ulama untuk mengajar umatnya yang awam mengenai al-Quran selama itu pula akses al-Quran terhadap mereka terputus. Umat hanya mampu membaca dalam pengertian yang sederhana. Selanjutnya, kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan untuk menemukan persoalan-persoalan yang masih tak terpikir dan luasnya hal yang tak dipikirkan. Yang berkaitan dengan kebahagiaan mereka di dunia lebih-lebih di akhirat. Yang memberitahukan mereka tentang proyek jangka panjang, visi misi yang jelas dan kongkrit yang bisa dijadikan pedoman dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Wallahu a’lam.

10 January 2010

Waktu Senggang

Sekarang, pada abad postmodern ini dunia dikelola oleh dunia yang semu, maya, dunia informasi, terlebih lagi, dunia imaji dan sensasi. Manusia makin jarang dan sulit untuk sungguh bersentuhan dengan totalitas dirinya sendiri. Perenungan diri hanya tampil sebagai implikasi, atau lebih buruk lagi, ekses atau pelarian dari medan dunia semu yang mengepungnya.

Dahulu, pada masa Yunani Kuno, masyarakat polis terorganisir dan terstruktur rapi, terbagi menjadi dua lapisan, orang bebas dan para budak. Orang bebas mempunyai kesempatan luas berkecimpung dalam tataran filosofis, dalam bidang akademis, dalam mengapresiasikan seni, dalam bidang politik, berorganisasi dan berdebat. Ini dimungkinkan karena mereka memelihara dan menghidupi waktu senggang. Itu pula yang akhirnya memunculkan para pemikir avant garde kala itu seperti Anaxagoras, Parmenides, Heraklitos, Zeno, Socrates, Plato dan Aristoteles.

Waktu senggang bagi orang bebas dalam masyarakat Yunani Kuno terisi kegiatan berdiskusi tentang kebenaran dan upaya-upaya menjunjungnya, berrefleksi tentang berbagai gelagat peristiwa kehidupan yang telah, sedang, dan akan ada, berdistansi dan berabstraksi dengan realitas, dan seterusnya. Tak heran bila berbagai bentuk masterpiece dalam bidang seni, filsafat dan spiritualitas lahir dan berkembang di sana, lantas diwariskan dan dipelihara dari generasi ke generasi.

Pada abad pertengahan di Eropa, kaum bangsawan yang kaya raya mengisi masa mudanya dengan belajar ilmu pengetahuan di pusat-pusat kebudayaan, semisal di Andalusia Spanyol yang pada waktu itu menjadi pusat peradaban umat Islam. Menerjemahkan buku-buku filsafat berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Sebagian yang lain membangun bangunan-bangunan yang megah, menciptakan karya seni, mengadakan diskusi-diskusi ilmiah dan melakukan eksperimen-eksperimen. Hal-hal tersebut mungkin dilakukan karena harta dan waktu senggang mereka. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan Renaissance (abad Pencerahan).

Di kalangan umat Islam khazanah keilmuan dan keagamaan juga dihasilkan dari waktu senggang. Penguasa-penguasa zaman dahulu banyak mendirikan museum, perpustakaan, akademi, observatorium, pusat kajian ilmu pengetahuan. Para anggota dari tempat-tempat itu diberi tempat tinggal cuma-cuma, mendapat gaji, dan dibantu dalam riset mereka. Di semua akademi, perpustakaan, madrasah, rumah sakit dan observatorium yang disebutkan di atas, kebutuhan financial selalu dipenuhi agar para ilmuwan dapat mempunyai banyak waktu senggang dan dapat mencurahkan waktu sepenuhnya pada kegiatan belajar dan riset. Negara menciptakan waktu senggang bagi para ilmuwan dan insinyur untuk menghabiskan waktu mereka sepenuhnya dalam kegiatan riset, penemuan dan penulisan.

Kontemplasi dan pemikiran-pemikiran yang dilakukan di waktu senggang mungkin saja dapat memunculkan ide-ide yang tak terduga, menghasilkan karya yang luar biasa, atau inspirasi-inspirasi yang mengalir. Ini, terjadi ketika waktu senggang bukan hanya bermakna pengisi waktu untuk lebih banyak mengkonsumsi ilusi yang tak real. Banyak mengkonsumsi gaya hidup pop (generasi MTV), banyak menikmati hiburan media yang absurd dan irrasional. Bagaimana dengan waktu senggang Anda..?